Запоры при хпн патогенез

Наиболее частые причины ХПН — хронический гломерулонефрит, хронический пиелонефрит, нефриты при системных заболеваниях соединительной ткани (системная красная волчанка, системная склеродермия, узелковый полиартериит, гранулематоз Вегенера, геморрагический васкулит), болезни обмена веществ (сахарный диабет, амилоидоз, подагра, цистиноз, гипероксалурия), врожденные заболевания почек (поликистоз, гипоплазия почек, синдром Альпорта, синдром Фанкони и др.), артериальная гипертензия и нефроангиосклероз, обструктивные нефропатии (мочекаменная болезнь, гидронефроз, опухоли мочеполовой системы). Основной патогенетический механизм ХПН — прогрессирующее уменьшение количества действующих нефронов, приводящее к снижению эффективности почечных процессов, а затем к нарушению почечных функций. Морфологическая картина почки при ХПН зависит от основного заболевания, но чаще всего наблюдается замещение паренхимы соединительной тканью и сморщивание почки. Прежде чем возникнет ХПН, хронические заболевания почек могут длиться от 2 до 10 лет и более. Они проходят ряд стадий, условное выделение которых необходимо для правильного планирования лечения как заболеваний почек, так и ХПН. Когда клубочковая фильтрация и канальцевая реабсорбция поддерживаются на нормальном уровне, основное заболевание находится еще в стадии, не сопровождающейся нарушениями почечных процессов. С течением времени клубочковая фильтрация становится ниже нормы, снижается также способность почек концентрировать мочу — заболевание вступает в стадию нарушения почечных процессов.

В этой стадии гомеостаз еще сохранен (почечной недостаточности еще нет).

При дальнейшем уменьшении количества действующих нефронов и скорости клубочковой фильтрации ниже 40 мл/мин в плазме крови повышаются уровни креатинина и мочевины.

В этой стадии требуется консервативное лечение ХПН.

При фильтрации ниже 15-20 мл/мин азотемия и другие нарушения гомеостаза неуклонно растут, несмотря на консервативную терапию, наступает терминальная стадия ХПН, в которой необходимо применение диализа.

При постепенном развитии ХПН медленно изменяется и гомеостаз — нарастают уровни в крови не только креатинина, мочевины, но производных гуанидина, сульфатов, фосфатов и других метаболитов. Когда диурез сохранен (часто наблюдается полиурия), вода выводится достаточно, а уровень натрия, хлора, магния и калия в плазме не изменяется. Постоянно наблюдаемая гипокальциемия связана с нарушением обмена витамина D и всасывания кальция в кишечнике. Гиперсекреция паратгормона (реакция организма, направленная на устранение гипокальциемии) приводит к развитию остеодистрофии, а также анемии, полиневропатии, кардиопатии, импотенции и др. осложнениями уремии. Полиурия может привести к гипокалиемии. Очень часто выявляется метаболический ацидоз.

В терминальной стадии (особенно когда возникает олигурия) быстро нарастает азотемия, усугубляется ацидоз, нарастает гипергидратация, развиваются гипонатриемия, гипохлоремия, гипермагние мия и особенно опасная для жизни гиперкалиемия. Совокупность гуморальных нарушений обусловливает симптомы хронической уремии.

Симптомы, течение. В начальной стадии (снижение клубочковой фильтрации до 40-60 мл/мин) при отсутствии тяжелой артериальной гипертензии течение заболевания латентное.

При наличии анемии, полиурии и никтурии для выявления начальной стадии ХПН проводят обследование, выявляющее снижение максимальной относительной плотности мочи ниже 10-18 в пробе Зимницкого, снижение клубочковой фильтрации ниже 60 мл/мин (при суточном диурезе не менее 1,5 л).

Для консервативной стадии ХПН (клубочковая фильтрация 15-40 мл/мин) характерны полиурия, никтурия.

Больные жалуются на быструю утомляемость, понижение работоспособности, головную боль, снижение аппетита.

Иногда они отмечают неприятный вкус во рту, появляются анорексия, тошнота и рвота.

Больной бледен, кожа сухая, дряблая. Мышцы теряют тонус, наблюдаются мелкие подергивания мышц, тремор пальцев и кистей.

Иногда появляются боли в костях и суставах. Развивается анемия, появляются лейкоцитоз и кровоточивость.

Часто имеется артериальная гипертензия, которая обычно обусловлена основным заболеванием почек. Границы сердца расширены, тоны его приглушены, определяются изменения ЭКГ (иногда они связаны с дискалиемией). Эта стадия может длиться несколько лет. Консервативная терапия дает возможность регулировать гомеостаз, и общее состояние больного нередко позволяет ему еще работать, но увеличение физической нагрузки, психическое напряжение, погрешности в диете, ограничение питья, инфекция, операция могут привести к ухудшению функции почек и усугублению уремических симптомов.

При терминальной стадии ХПН (клубочковая фильтрация ниже 15-20 мл/мин) полиурия часто сменяется олигурией. Консервативная коррекция гомеостаза невозможна.

Для этой стадии характерны эмоциональная лабильность (апатия сменяется возбуждением), нарушение ночного сна, сонливость днем, заторможенность и неадекватность поведения. Лицо одутловатое, серожелтого цвета, кожный зуд, на коже есть расчесы, волосы тусклые, ломкие. Нарастает дистрофия, характерна гипотермия. Аппетита нет. Голос хриплый. Изо рта ощущается аммиачный запах. Возникает афтозный стоматит. Язык обложен, живот вздут, часто повторяются рвота, срыгивания.

Нередко — понос, стул зловонный, темного цвета. Нарастают анемия и геморрагический синдром, мышечные подергивания становятся частыми и мучительными.

При длительном течении уремии наблюдаются моноартриты (вторичная подагра — отложения в суставах мочевой кислоты), боли в руках, ногах, позвоночнике (гиперпаратиреоз), парестезии и слабость в ногах (проявления уремической полиневропатии). Артериальная гипертензия становится трудно контролируемой, что способствует прогрессированию почечной недостаточности. Шумное дыхание часто зависит от ацидоза, отека легких или пневмонии. Уремическая интоксикация осложняется фибринозным перикардитом, плевритом, асцитом, энцефалопатией и уремической комой.

Диагноз ставят на основании данных анамнеза о хроническом заболевании почек, характерных симптомов уремии, лабораторных данных об азотемии и других типичных расстройствах гомеостаза. Диффе ренциальнои диагностике с острой почечной недостаточностью помогают анамнестические данные и отличающие хроническую уремию симптомы — полиурия с никтурией, стойкая артериальная гипертензия, анемия, гиперфосфатемия, признаки гастроэнтерита, вторичной подагры, уменьшение размеров почек по данным УЗИ и обзорной рентгенографии. Энцефалопатия при ХПН отличается от приступа энцефалопатии при остром гломерулонефрите постепенным развитием, не всегда глубокой комой, мелкими судорожными подергиваниями отдельных групп мышц, шумным дыханием, тогда как почечная эклампсия имеет острое начало и сопровождается полной потерей сознания, расширением зрачков, большими судорогами и асфиксией.

Лечение ХПН неотделимо от лечения заболевания почек, которое привело к почечной недостаточности.

В стадии, не сопровождающейся нарушениями почечных процессов, проводят этиологическую и патогенетическую терапию, которая может предотвратить развитие почечной недостаточности или привести к ремиссии и более медленному течению заболевания.

В стадии нарушения почечных процессов патогенетическая терапия не утрачивает значения, но увеличивается роль симптоматических методов лечения (гипотензивные препараты, антибактериальные средства, ограничение белка в суточном рационе, санаторнокурортное лечение и др.). Совокупность этих мероприятий позволяет отсрочить наступление ХПН, а периодический контроль за уровнем клубочковой фильтрации, почечного кровотока и концентрационной способностью почек, уровнем креатинина и мочевины в плазме дает возможность прогнозировать течение заболевания. Консервативное лечение ХПН: терапевтические мероприятия в основном направлены на восстановление гомеостаза, снижение азотемии и уменьшение симптомов уремии. Содержание белка в суточном рационе зависит от степени нарушения функций почек.

При повышении содержания креатинина в крови до 173 мкмоль/л целесообразно снизить количество потребляемого белка до 0,6 г на 1 кг массы тела в сутки, а при концентрации креатинина 444 мкмоль/л и более содержание белка в суточном рационе снижается еще вдвое. Длительное соблюдение малобелковой диеты возможно при добавлении смесей незаменимых аминокислот или их кетоаналогов. Диета должна быть высококалорийной (около 35-40 ккал на 1 кг массы тела). Пищу готовят без добавления поваренной соли (общее количество натрия в рационе составляет 3-4 г в сутки);

· при отсутствии отеков и артериальной гипертензии больному дают дополнительно 2-3 г поваренной соли для досаливания пищи.

Нарушение кальциевого обмена и развитие почечной остеодистрофии требуют применения активного метаболита витамина D — кальцитриола по 0,25-0,5 мкг в сутки, но его введение при гиперфосфатемии может привести к калыщфикации внутренних органов.

Для снижения уровня фосфатов в крови ограничивают их поступление с пищей до 700 мг в сутки, используют альмагель, карбонат кальция.

Лечение требует регулярного контроля за уровнем кальция и фосфора в крови.

При ацидозе в зависимости от его степени применяют 39 г гидрокарбоната натрия в сутки; в острой ситуации 4,2% раствор гидрокарбоната натрия вводят в/в.

При выраженной гиперлипидемии (уровень липопротеинов низкой плотности более 160 мг%) используют статины (симвастатин, аторвастатин и др).

При снижении диуреза показаны салуретики — фуросемид (лазикс) в дозе 160-240 мг в сутки, этакриновая кислота (урегит) в дозах до 100 мг в сутки, буфенокс (отечественный аналог буметамида) в дозах до 4 мг в сутки.

Для снижения АД в сочетании с мочегонными средствами используют обычные гипотензивные препараты. Предпочтительно применение ингибиторов АПФ и антагонистов ангиотензиновых рецепторов, обладающих нефро и кардиопротективным действием. Рамиприл и фозиноприл используют в обычных дозах, дозу эналаприла, лизиноприла, трандалоприла снижают пропорционально тяжести ХПН.

При ночной гипертонии используют антагонисты кальция (верапамил, дилтиазем и др.).

При гиперкалиемии, значительном повышении уровня креатинина крови, выраженном нефроангиосклерозе, двустороннем стенозе почечных артерий (т. е. при наличии противопоказаний к терапии ингибиторами АПФ) для коррекции повышенного АД используют бетаадреноблокаторы (пропранолол, метопролол и др.), альфаадреноблокаторы (празозин, доксазозин). Быстро купировать гипертонический криз позволяет прием 5—10 мг нифедипина (коринфара) под язык.

Лечение анемии комплексное и включает назначение препаратов эритропоэтина, железа.

При гематокрите 25% и ниже показаны переливания эритроцитарной массы дробными дозами. Антибиотики и химиотерапевтические препараты при ХПН следует применять осторожно: дозы пенициллина, ампициллина, цепорина и сульфаниламидов уменьшают в 2-3 раза. Аминогликозиды (гентамицин и др.) при ХПН даже в уменьшенных дозах могут вызвать неврит слухового нерва и другие осложнения. Производные нитрофуранов при ХПН противопоказаны.

При сердечной недостаточности у больных с ХПН гликозиды применяют с осторожностью, в уменьшенных дозах, особенно при гипокалиемии.

При лечении перикардита наиболее эффективно применение гемодиализа.

В терминальной стадии, если консервативная терапия не дает эффекта и если нет противопоказаний, больного переводят на программный гемодиализ или постоянный амбулаторный перитонеальный диализ.

Показания к началу лечения: снижение клубочковой фильтрации ниже 10 мл/мин, повышение уровня креатинина до 880-1050 мкмоль/л, уремические перикардит, прекома.

При более низком уровне креатинина и более высокой клубочковой фильтрации диализ показан в случае критической гипергидратации с неконтролируемой артериальной гипертензией и сердечной недостаточностью, значительной гиперкалиемии, уремической полинейропатии, декомпенсированном метаболическом ацидозе. Опыт показывает, что длительное состояние уремии, глубокая дистрофия, энцефалопатия и другие осложнения ХПН существенно ухудшают результаты гемодиализа и не позволяют произвести операцию пересадки почки, поэтому решения о проведении гемодиализа и трансплантации почки следует принимать своевременно (при уровне креатинина в сыворотке крови до 600 мкмоль/л).

Прогноз. Гемодиализ и пересадка почки изменяют судьбу больных ХПН, позволяют продлить их жизнь и достигнуть реабилитации на годы. Отбор больных для этих видов лечения проводится специалистами центров гемодиализа и трансплантации органов.

Источник

Хроническая почечная недостаточность — это осложнение практически любого заболевания почек, характеризующееся группой симптомов, возникающих вследствие гибели большого количества нефронов. В результате гибели почечных клеток и дальнейшего их замещения соединительной тканью, происходит нарушение функций почек, что ведет за собой развитие уремии и смерть пациента. Данное состояние развивается длительно, в начальных стадиях могут отсутствовать симптомы, нарушающие жизнедеятельность пациента, но по данным ВОЗ — хроническая почечная недостаточность занимает 11 место среди причин летальных исходов.

Содержание статьи:

- Этиология и патогенез хронической почечной недостаточности

- Классификация хронической почечной недостаточности

- Поражение органов и систем при хронической почечной недостаточности

- Симптомы хронической почечной недостаточности

- Диагностика хронической почечной недостаточности

- Лечение хронической почечной недостаточности

Этиология и патогенез хронической почечной недостаточности

Причиной развития хронической почечной недостаточности может быть хроническое заболевание почек, мочевыводящих путей или других органов.

- Первичное поражение клубочкового аппарата (гломерулонефрит, гломерулосклероз);

- Патология канальцев (хронический пиелонефрит, хроническая интоксикация свинцом, ртутью, гиперкальцемия, канальцевый ацидоз Олбрайта);

- Инфекционные заболевания (малярия, сепсис, бактериальный эндокардит, вирусный гепатит В/С);

- Системные заболевания (системная красная волчанка, криоглобулинемический васкулит, кожный лейкоцитокластический васкулит, гранулематоз Вегенера, узелковый периартериит);

- Заболевания обмена веществ (подагра, сахарный диабет, амилоидоз, гиперпаратиреоидизм);

- Нозологии, вызывающие обтурацию мочевыводящих путей (стриктуры уретры, мочекаменная болезнь, образования простаты, мочеточников, мочевого пузыря);

- Поражения паренхимы почек вторичного характера, вызванные сосудистой патологией (эссенциальная артериальная гипертензия, злокачественная артериальная гипертензия, стеноз почечных артерий);

- Наследственные заболевания (поликистоз почек, наследственный нефрит, фосфат-диабет, синдром Фанкони);

- Лекарственный нефрит.

Патогенез хронической почечной недостаточности

Независимо от этиологического фактора, развитие хронической почечной недостаточности происходит одинаково: развивается гломерулосклероз, характеризующийся замещением запустевших клубочков соединительной тканью. Компенсаторные возможности почечной ткани достаточно велики, поэтому при гибели 50% нефронов, функции почек сохранены, клинические проявления могут отсутствовать.

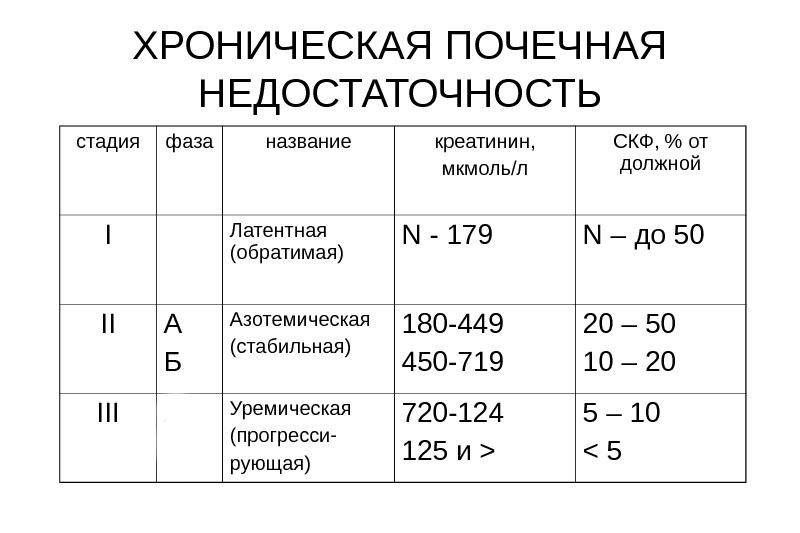

Классификация хронической почечной недостаточности

Стадию ХПН определяют по скорости клубочковой фильтрации, которая считается с помощью определенных формул (MDRD, Кокрофта-Голта), для обработки которых необходим пол, возраст и масса исследуемого.

Выделяют четыре стадии хронической почечной недостаточности:

- Латентная: протекает практически бессимптомно, может быть выявлена при углубленном обследовании либо в случайном порядке. Уже на этой стадии скорость клубочковой фильтрации понижается до 50-60 мл/мин, однако за счет компенсаторной способности, функции почек практически не нарушены. В клиническом анализе мочи может наблюдаться незначительная протеинурия, изредка наличие сахара. Выявление хронической почечной недостаточности на данной стадии прогностически благоприятно.

- Компенсаторная стадия: скорость клубочковой фильтрации снижена до 49-30 мл/мин. Диагностируются общие симптомы (слабость, жажда, утомляемость, сухость во рту, полидипсия, полиурия). Также определяются патологически изменения в анализах: в клиническом анализе мочи отмечается протеинурия, изостенурия, в биохимическом анализе крови — повышение уровня креатинина и мочевины, наблюдаются незначительные электролитные сдвиги.

- Интермиттирующая стадия: скорость клубочковой фильтрации составляет 29-15 мл/мин. Симптомы заболевания, вызвавшего ХПН, ярко выражены, наблюдаются изменения в лабораторных показателях (нарастает азотемия, протеинурия, анемия). При адекватном лечении состояние больного улучшается.

- Терминальная стадия разделена на четыре периода:

- I- клубочковая фильтрация 14-10 мл/мин. Диурез без стимуляции до 1,5 л/ сут. Развивается уремический синдром, электролитные нарушения. Возможна медикаментозная коррекция электролитного баланса;

- IIа- развивается олигурия (до 500 мл/сут). Наблюдаются выраженные электролитные сдвиги (гиперкалиемия, гипернатриемия), развивается метаболический ацидоз, отечный синдром. Функции сердечно-сосудистой, дыхательной системы субкомпенсированны;

- IIб- наблюдаются те же явления, а также присоединяются изменения со стороны кардио-респираторного аппарата (отек легких, острая левожелудочковая недостаточность, нарушение ритма, проводимости);

- III- развивается терминальная уремия, сопровождающаяся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы. Лечение в данной стадии малоэффективно.

Поражение органов и систем при хронической почечной недостаточности

- Анемия — симптом, характерный для большинства больных в терминальной стадии заболевания. Развитие анемии связано с нарушением выработки эритропоэтина почками, тромбоцитопенией, коагулопатией, связанной с гепаринизаций во время проведения гемодиализа.

- Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы преимущественно определяют прогноз заболевания. Около 20% больных погибают от явлений сердечной недостаточности или нарушений ритма и проводимости. Артериальная гипертензия — один из ранних признаков хронической почечной недостаточности. Артериальная гипертензия может быть первичной и вторично возникать на фоне ХПН. Нарушения ритма возникают за счет изменений электролитного баланса: гиперкалиемии, гипокальциемии, гипернатриемии. Также для хронической почечной недостаточности характерно развитие полисерозитов, в частности — перикардитов.

- С нарастанием уремии происходит поражение центральной, периферической нервной системы. Возможно развитие выраженной энцефалопатии, судорожного синдрома, коматозного состояния.

- Желудочно-кишечный тракт достаточно рано начинает принимать участие в компенсаторных механизмах при развитии хронической почечной недостаточности. Пациент жалуется на неприятный вкус во рту, подташнивание, снижение аппетита. Постоянное воздействие продуктов азотистого обмена на слизистые приводит к развитию стоматитов, гастритов, энтероколитов.

- Гипокальциемия приводит к развитию остеомаляции и остеофиброза. Снижение скорости клубочковой фильтрации провоцирует возникновение гиперфосфатемии. Уменьшение ионизированного кальция в сыворотке крови стимулирует развитие гиперпаратиреодизма, что вызывает остеодистрофию.

- Работа иммунной системы компенсирована до терминальной стадии почечной недостаточности. В случае присоединения вторичной инфекции прогноз заболевания резко ухудшается.

Симптомы хронической почечной недостаточности

Характер симптомов связан с первичной нозологией, однако при развитии хронической почечной недостаточности симптомокомплекс зависит от воздействия продуктов азотистого обмена на организм человека.

- В латентной стадии проявления будут стертого характера, но при наступлении компенсированной стадии пациент чувствует слабость, утомляемость, апатию, отечность нижних конечностей, лица, периодически возникающую головную боль, тошноту или рвоту. С нарастанием уремии отмечаются изменения со стороны других органов и систем: кожные покровы сухие, желтоватый оттенок, беспокоит кожный зуд, диагностируется снижение массы тела, запах аммиака изо рта.

- Со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдается артериальная гипертензия, шум трения плевры при перикардите, тахикардии, различные аритмии, кровоизлияния, развитие сердечной недостаточности.

- Дыхательная система: одышка, влажный кашель при пневмонии застойного характера, отек легких.

- Желудочно-кишечный тракт: рвота, тошнота, отсутствие аппетита, боли в животе, неприятный запах изо рта, вздутие кишечника, развитие язв, эрозий в ротовой полости, желудке, кишечнике, кровотечения.

- Опорно-двигательный аппарат: жгучие боли в суставах за счет развития вторичной подагры, переломы костей на фоне нарушения электролитного баланса.

- Нервная система: икота, кожный зуд, раздражительность, головная боль, головокружение, ухудшение памяти, психозы, энцефалопатии. В терминальной стадии возможно развитие коматозного состояния.

- Мочевыделительная система: могут наблюдаться давящие боли в поясничной области, изменение цвета, прозрачности мочи, наличие отеков.

Диагностика хронической почечной недостаточности

Данный диагноз ставится на основе определения скорости клубочковой фильтрации, расчет производится с помощью специальных формул. Также в постановке диагноза помогает подробный расспрос, сбор анамнеза, с целью уточнения этиологии хронической почечной недостаточности, дополнительные методы обследования.

Лабораторные:

- клинический анализ крови: заметны признаки анемии различной степени, тромбоцитопения, лейкоцитоз;

- клинический анализ мочи: гипоизостенурия, протеинурия, наличие сахара в моче, форменных элементов, бактерий;

- биохимический анализ крови: заметное повышение уровня мочевины, креатинина, мочевой кислоты, АЛТ, АСТ, диспротеинемии, гиперкалиемии, гипернатриемии, гиперфосфатемии, гипокальциемии;

- анализ мочи по Нечипоренко — наличие лейкоцитов, эритроцитов, цилиндров;

- анализ мочи по Зимницкому — гипоизостенурия.

Инструментальные методы обследования:

- УЗИ почек — позволяет выявить уменьшение объема почечной ткани, снижение толщины паренхимы почек;

- эходопплерография: определяет снижение уровня кровотока на магистральных, интраорганных сосудах;

- пункционная биопсия почки — позволяет поставить точный диагноз, определить стадию, прогноз течения заболевания.

К рентгенконтрастным методам обследования относятся с осторожностью, так как многие из них обладают выраженной нефротоксичностью и могут негативно повлиять на течение заболевания.

Также целесообразно обследование сердца (ЭКГ, Эхо-кс), проведение рентгенографии органов грудной клетки, специализированные методы для постановки диагноза основного заболевания (генетические тесты, определение антител и так далее).

Лечение хронической почечной недостаточности

Тактика ведения пациента с данным диагнозом зависит от основного заболевания, стадии, скорости развития хронической почечной недостаточности. В латентной стадии пациент не нуждается в специализированном лечении, однако при постановке диагноза рекомендовано соблюдение режима труда, отдыха и специальной диеты. В последующих стадиях необходимо назначение симптоматической терапии.

Режим

Пациентам с ХПН рекомендовано избегать сквозняков, ограничить интенсивность физических нагрузок, соблюдать режима труда и отдыха в рабочее время.

Диета

Соблюдение диеты играет ключевую роль в лечении хронической почечной недостаточности. Режим питания и подбор продуктов проводится индивидуально в зависимости от стадии заболевания. Диета при данной патологии основана на ограничении поступления животного белка, соли, жидкости, продуктов, содержащих большое количество калия, фосфора.

В начальных стадиях уровень допустимый уровень белка- 1г /кг массы тела, фосфора-1г/сут, калия- 3,5 г /кг. В компенсированной стадии уровень белка и фосфора снижается до 0,7г/кг, калия- до 2,7 мг/кг массы тела. В последующих стадиях белок ограничивается до 0,6, фосфор-0,4, калий-1,6 г/кг. Рекомендовано употребление белков растительного происхождения. Рацион формируется за счет поступления углеводов (кроме бобов, грибов, орехов), жиров растительного происхождения.

Также необходимо проведение коррекции поступления жидкости в организм. Расчет водного баланса прост: диурез за прошедшие сутки+ 300 мл. При отсутствии отеков, сердечно-сосудистой недостаточности, объем жидкости не ограничивается. Обязательно регулировать поступление поваренной соли. При отсутствии отеков, артериальной гипертензии соль ограничивается до 12г в сутки, при наличии отечного синдрома-до 3г.

Всем больным показан строгий контроль за артериальным давлением (целевой уровень цифр АД- 130/80- 140/80 мм.рт.ст).

Симптоматическая терапия:

- лечение основного заболевания;

- борьба с азотемией (сорбенты, промывание желудка, кишечника, парентеральное введение растворов);

- нормализация электролитного баланса (назначение препаратов кальция, внутривенное введение растворов);

- нормализация белкового обмена — назначение аминокислот;

- лечение анемии — назначение эритропоэтина, препаратов железа, иногда проводится переливание компонентов крови;

- назначение диуретиков при отечном синдроме;

- антигипертензивная терапия — подбор и коррекция препаратов проводится индивидуально;

- гемостатическая терапия при наличии кровотечений;

- для поддержания функциональной способности печени — гептопротекторы, сердца — кардиопротекторы, метаболические препараты.

При терминальной стадии хронической почечной недостаточности медикаментозное лечение уже малоэффективно без дополнительного проведения гемодиализа, перитонеального диализа и трансплантации почки. Гемодиализ — метод очищения крови от токсических веществ с помощью фильтрации через полунепроницаемую мембрану аппаратом «искусственная почка» для нормализации водно-электролитного баланса. Данная процедура проводится каждые 2-3 и дня до конца жизни. Перитонеальный диализ — метод выведения токсических веществ из организма путем диффузии, фильтрации веществ через брюшину как полупроницаемую мембрану. При наличии благоприятных условий возможна трансплантация почки.

Своевременная постановка диагноза, правильно назначенное лечение и полное соблюдение предписаний врача позволит значительно улучшить качество жизни пациента.

Источник