Функциональный запор педиатрия диагностика

Запоры являются одной из актуальных проблем не только взрослой, но и детской гастроэнтерологии. При этом чаще всего страдают запорами дети младшего возраста (с рождения до четырех лет). Как правило, нарушения моторики у данной категории детей носят функциональный характер.

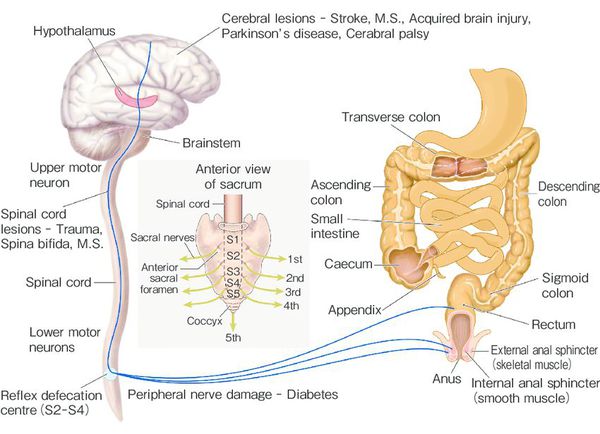

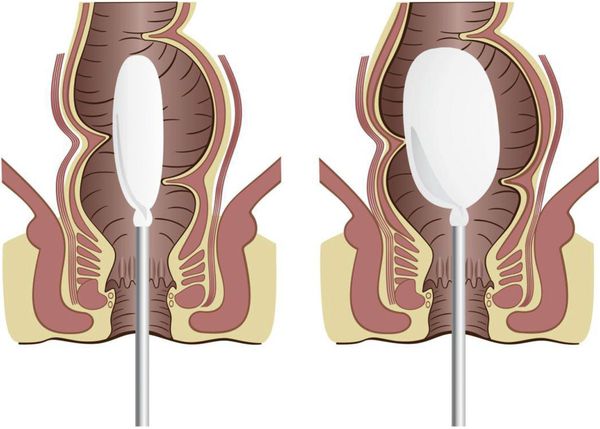

Известно, что дефекация является активным процессом, который осуществляется только под контролем сознания. В нормальных условиях каловые массы, попадая в прямую кишку, стимулируют нервные рецепторы и инициируют акт дефекации. Растяжение прямой кишки регистрируется в коре головного мозга, и возникает рефлекторная релаксация внутреннего анального сфинктера (ВАС) – ректоанальный ингибиторный рефлекс (РАИР). Вследствие этого кишечное содержимое вступает в контакт с рецепторами верхней части анального канала и происходит дифференциация свойств содержимого. Если наступило время для дефекации, возникает релаксация наружного анального сфинктера (НАС), мышц прямой кишки, тазового дна, лобково–прямокишечной мышцы, что облегчает очищение. Релаксация лобково–прямокишечной мышцы приводит к расширению аноректального угла (увеличивается до 140°) и создает свободный анальный ход, который облегчает дефекацию. Для подавления дефекации произвольно сокращаются НАС, мышцы тазового дна, лобково–прямокишечная мышца, что способствует продвижению содержимого обратно в просвет прямой кишки, и прекращается убеждение о необходимости очищения [6,10]. Однако это может осуществить взрослый человек. Что касается детей, особенно первого года жизни, они чаще всего не могут скоординировать мышцы брюшного пресса и тазового дна.

Частой причиной запоров у детей первого года жизни является незрелость ребенка. Неблагоприятная беременность (токсикозы, стрессы, особенно в первом триместре), медикаментозное вмешательство во время родов, кесарево сечение – все это приводит к несвоевременному созреванию и неправильному развитию нервной системы детей. Кроме того, в этом возрасте запоры могут быть проявлением перинатальной энцефалопатии. Другой причиной появления твердого кала является перевод ребенка на искусственное вскармливание или введение в рацион твердой пищи [1,5].

Еще одной алиментарной причиной нарушения дефекации у новорожденных является недостаточное потребление молока, что может быть связано с гипогалактией у матери, неэффективным сосанием молока (дефекты полости рта, общая слабость) или частыми рвотами. При этом фекалии становятся темными, вязкими и скудными, развиваются олигурия (из–за недостаточного поступления жидкости) и гипотрофия. В таких ситуациях необходимо оценить общее состояние и вес ребенка, количество получаемого молока и, при необходимости, откорректировать питание матери и ребенка.

Согласно Римским критериям III, к функциональным нарушениям, сопровождающимся затрудненным актом дефекации у детей с рождения до четырех лет, относятся затруднение дефекации у новорожденных (дисхезия – G6) и функциональный запор у детей с рождения до четырех лет (G7) [9].

Что касается дисхезий, данная проблема наблюдается у детей первых 2–3 мес. жизни, она проходит к 6 мес. Проявляется данное состояние криком и плачем ребенка в течение 20–30 мин. несколько раз в сутки. При этом наблюдается резкое покраснение лица ребенка (так называемый «синдром пурпурного лица»), что вызывает страх у родителей. Характерно для дисхезий то, что ребенок успокаивается сразу после акта дефекации и стул при этом мягкий и без примесей. Задача врача – объяснить родителям, что ребенок просто не может скоординировать мышцы брюшного пресса и тазового дна.

Критерии диагностики функциональных запоров (G7): наличие у детей с рождения до четырех лет в течение 1 мес. двух или более из следующих симптомов:

• две или менее дефекаций в неделю;

• один или более эпизодов в неделю недержания у ребенка, приобретшего навыки туалета;

• чрезмерная задержка стула в анамнезе;

• дефекации, сопровождающиеся болью и натуживанием в анамнезе;

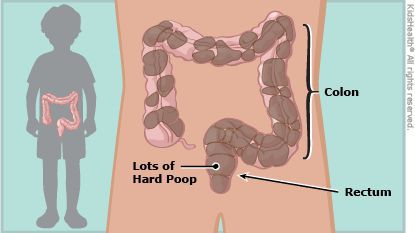

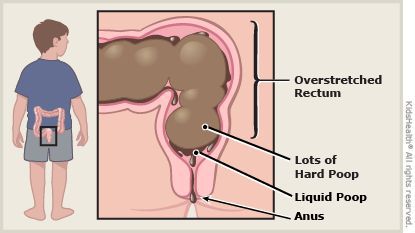

• наличие большого количества каловых масс в прямой кишке;

• большой диаметр каловых масс в анамнезе.

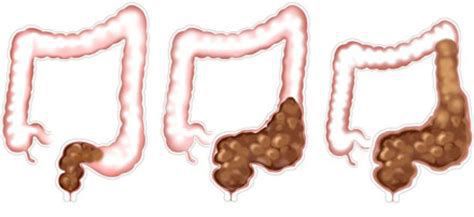

Запоры могут возникать вследствие замедления транзита каловых масс по всей толстой кишке (кологенные запоры). С другой стороны, затруднение опорожнения ректосигмоидного отдела толстой кишки может способствовать развитию запоров (проктогенные запоры). У детей, как правило, наблюдаются комбинированные расстройства (кологенные и проктогенные) [4]. Что касается детей первых лет жизни, то чаще всего запоры у них имеют проктогенный характер.

Надо отметить, что пик проявлений функциональных запоров приходится на период приобретения навыков туалета (между 2 и 4 годами). Данная ситуация чаще встречается у мальчиков. Как правило, основной причиной, побуждающей ребенка задерживать стул, является болезненная дефекация и, как следствие, «боязнь горшка». При этом дети часто прячутся в углу, «подпирают» мебель, стоят на выпрямленных напряженных ногах и, в лучшем случае, совершают акт дефекации стоя. Достаточно часто у таких детей наблюдается скопление фекальных масс в прямой кишке, которое может быть выявлено при физикальном исследовании или после дефекации. Периодически может происходить недержание кала, что связано с неспособностью сфинктеров удержать такое количество накопленных каловых масс. Надо отметить, что часто родители только усугубляют ситуацию, пытаясь заставить ребенка покакать.

Таким образом, к функциональному запору у новорожденных детей и детей раннего возраста, как правило, приводит одна из трех ситуаций:

• незрелость желудочно–кишечного тракта, неспособность скоординировать мышцы брюшного пресса и тазового дна;

• появление твердого кала у ребенка при переводе на искусственное вскармливание или введении в рацион твердой пищи;

• в процессе приучения к горшку дети находят дефекацию болезненной.

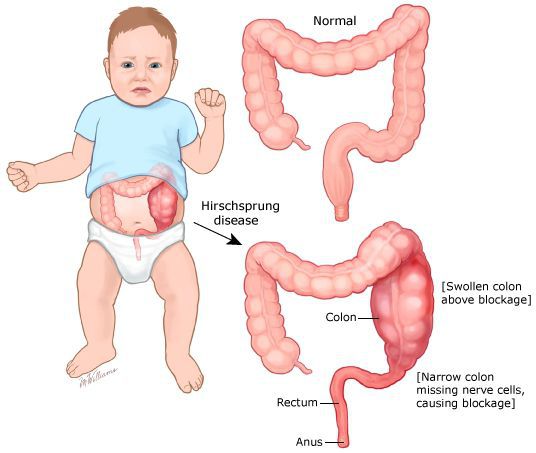

Кроме функциональных нарушений, следует помнить и о таких заболеваниях, как рахит и гипотиреоз, которые сопровождаются мышечной гипотонией и также могут способствовать развитию запоров у детей. В ряде случаев врожденные аномалии толстой кишки, такие как болезнь Гиршпрунга (аганглиоз), долихоколон, долихосигма, удвоение толстой кишки, мегаколон, мегаректум, стеноз ануса и другие аноректальные пороки развития, способствуют развитию хронических запоров у детей. Также следует помнить о болезненных расстройствах ануса (трещины, дерматит), которые могут способствовать задержке каловых масс [1,5].

Диагностика запоров основана на анализе клинико–анамнестических данных, данных морфофункциональных, инструментальных и лабораторных методов исследования.

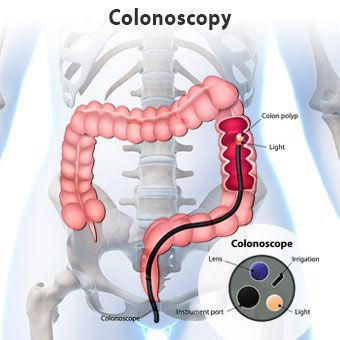

Функциональные методы исследования имеют особое место и значение в оценке деятельности дистального отдела толстой кишки в норме и при патологии. На современном этапе, наряду с традиционными методами, все чаще в клиническую практику внедряются различные тонометрические методы (сфинктерометрия, баллонометрия, манометрия, электромиография и т.д.). Так, в отделении гастроэнтерологии и эндоскопических методов исследования Московского НИИ педиатрии и детской хирургии в настоящее время проводится аноректальная манометрия с помощью аппарата Polygraf фирмы Medtronic, при этом используются водно–перфузионные катетеры с радиальным расположением регистрационных каналов.

У детей, как и у взрослых, данное исследование позволяет оценить 6 важных показателей [10]:

• максимальное давление произвольного сжатия (функция ВАС и лобково–прямокишечной мышцы);

• давление напряжения/сжатия;

• давление покоя/релаксации;

• подавление ответной реакции ВАС на растяжение прямой кишки (РАИР);

• сенсорный порог объема прямой кишки, отношение порога первой сенсации (способность ощущения небольших объемов ректального растяжения) к порогу терпимого максимального растяжения;

• динамика дефекации.

Если речь идет о детях младшего возраста, то данное исследование можно проводить для исключения или подтверждения болезни Гиршпрунга. При отсутствии РАИР, когда в ответ на наполнение баллона воздухом не происходит расслабления ВАС, с большой долей вероятности можно говорить о болезни Гиршпрунга [10].

Лечение запоров у детей должно быть комплексным. Медикаментозная терапия должна рассматриваться как вспомогательный, но не основной компонент терапевтических мероприятий.

При лечении запоров важное место занимает разъяснительная беседа с родителями, которым необходимо объяснить, что чаще всего у детей младшего возраста запоры связаны либо с невозможностью скоординировать мышцы брюшного пресса и тазового дна, либо с «боязнью горшка».

Не менее важно соблюдать режим дефекации – высаживание ребенка (детей старше года) на горшок строго в одно и то же время (даже если у него нет позыва на дефекацию). Наиболее физиологичной является дефекация в утренние часы после завтрака. Очень важно, чтобы этот процесс не вызывал у ребенка отрицательных эмоций – горшок должен быть удобным, теплым, ребенка нельзя подгонять и ругать во время дефекации.

Следующий этап предполагает коррекцию пищевого рациона. Если речь идет о ребенке первого года жизни, и он находится на естественном вскармливании, то обязательным условием является сохранение грудного вскармливания. Если ребенок находится на смешанном или искусственном вскармливании, то необходимо подобрать оптимальную адаптированную смесь, которая будет наиболее приближена по составу к грудному молоку и тем самым будет способствовать образованию хорошего мягкого стула. Для профилактики и лечения запоров предпочтение следует отдавать смесям, содержащим вещества, обладающие пребиотическими свойствами – пищевые волокна (галакто–, фруктополисахариды, лактулоза и др.). Данные смеси способствуют образованию рыхлого химуса, повышают вязкость и объем каловых масс, улучшают перистальтику и рост нормальной микрофлоры кишечника.

Надо отметить, что детям первого года жизни, страдающим запорами, ввeдение прикорма лучше начинать с овощных пюре.

Что касается детей старше года, питание должно быть дробным (5–6 раз в день) с высоким содержанием клетчатки.

Важную роль в лечении запоров играет активный образ жизни ребенка. В ежедневную зарядку необходимо включать комплекс упражнений, направленных на нормализацию работы толстого кишечника. Детям первого года жизни необходимо прижимать ножки к животику, делать упражнения по типу «велосипед». Для детей старше года физические упражнения можно проводить в виде игры. Например, можно рассыпать на полу 20–30 штук мелких игрушек и попросить ребенка собрать все игрушки, нагнувшись за каждой из положения стоя. Такое «упражнение» следует повторять в течение дня 2–3 раза. Всем детям рекомендуется также проведение массажа передней брюшной стенки по часовой стрелке.

Достаточно сложной проблемой при лечении хронических запоров у детей является выбор слабительного средства.

Слабительные средства классифицируются по механизму их действия [3]:

• увеличивающие объем кишечного содержимого (отруби, семена, синтетические вещества);

• вещества, размягчающие каловые массы (вазелиновое масло, жидкий парафин);

• раздражающие или контактные слабительные (антрахиноны, дифенолы, касторовое масло);

• осмотические слабительные (соли магния, макрогол);

• слабоабсорбируемые ди– и полисахариды, имеющие свойства пребиотиков (лактулоза, которая имеет также осмотические свойства).

Следует отметить, что при лечении запоров у детей не рекомендуется применение слабительных препаратов, усиливающих моторику кишки и тормозящих абсорбцию воды и солей из кишечника (антрагликозиды, производные фенолфталеина, касторовое масло, солевые слабительные), из–за большого количества побочных действий и осложнений. Препаратами выбора у детей являются осмотические слабительные (макрогол, лактулоза).

Единственным препаратом, который может применяться у детей с рождения, является лактулоза (Дюфалак). Дюфалак не метаболизируется и не всасывается в тонкой кишке, поступает в толстую кишку в неизмененном виде, оказывая умеренный осмотический эффект. Под влиянием дисахаридаз сахаролитических бактерий (бифидо– и лактобактерии) лактулоза гидролизуется до моносахаров и в конечном итоге – до короткоцепочечных жирных кислот (уксусной, пропионовой и масляной). Бактериальный метаболизм лактулозы способствует нормализации кишечной микрофлоры, увеличению биомассы, снижает значение pH в просвете толстой кишки, что, в свою очередь, стимулирует перистальтику толстой кишки, оказывая слабительный эффект.

Уже в 1959 г. F. Mayerhofer и F. Petuely [7] опубликовали первое сообщение о применении препарата Дюфалак для лечения запора и, подобно другим исследователям, особенно рекомендовали его в качестве безопасного лекарственного средства для лечения у детей. С тех пор было проведено большое количество клинических испытаний с целью изучения эффективности препарата Дюфалак при запоре.

В отчетах клинических исследований, посвященных изучению препарата Дюфалак у детей, особо подчеркивается его хорошая переносимость [8,11].

В заключительном разделе своей статьи о препарате Дюфалак F. Petuely [7] делает вывод о том, что дети младшего возраста особенно хорошо переносят это лекарственное средство, и доза, переносимая детьми, в 5 раз превышает дозу, переносимую взрослыми (1,5 против 0,3 г/кг массы тела).

Поскольку нет жесткой зависимости дозы от возраста и массы тела, рекомендуется индивидуальный подбор дозы препарата. Обычно начинают с минимальной дозы (5 мл/сут.) и, при необходимости, каждые 2 дня повышают дозу, пока не получат хороший ежедневный мягкий стул. При этом всю суточную дозу лучше принимать утром во время завтрака (утреннего кормления).

В связи с тем, что у детей чаще всего наблюдаются комбинированные (кологенные и проктогенные) или проктогенные запоры, в комплексную терапию рекомендуется также включать микроклизмы, свечи. Все это способствует смягчению стула и облегчению акта дефекации. Кроме того, у детей первого года жизни с этой же целью можно применять газоотводную трубку.

Таким образом, лечение детей с запорами должно быть комплексным и подбираться индивидуально в зависимости от возраста и конкретной ситуации. При этом Дюфалак является безопасным и эффективным препаратом, который широко применяется у детей с запорами и считается препаратом выбора у новорожденных детей. Кроме смягчения стула и облегчения акта дефекации Дюфалак способствует росту полезной микрофлоры в кишечнике, что благотворно влияет на организм ребенка в целом.

Литература

1. Бельмер С.В., Хавкин А.И. Детская гастроэнтерология на компакт–диске.– М., 2003. – 3 изд.

2. Баранов А.А., Климанская Е.В. Заболевания органов пищеварения у детей (тонкая и толстая кишка). – М., 1999. – 210 с.

3. Потапов А.С., Полякова С.И. Возможности применения лактулозы в терапии хронического запора у детей // Вопросы современной педиатрии. – 2003. – Т.2, № 2.

4. Румянцев В.Г. Практическая колопроктология // Запоры: тактика ведения пациента в поликлинике. – www.proctolog.ru

5. Хавкин А.И., Жихарева Н.С., Рачкова Н.С. Хронические запоры у детей // Лечащий врач. – 2003. – № 5.

6. Benninga M.A. Constipation and Faecal Incontinence in Childhood. – Stockholm, 1998.

7. Mayerhofer F., Petuely F. Untersuchungen zur Regulation der Darmtrдgheit des Erwachsenen mit Hilfe der Lactulose (Bifidus–Faktor) // Wien Klin. Wochenschr. – 1959. – Vol. 71. – P. 865–869.

8. Muller M., Jaquenoud–Sirot E. Behandlung der chronischen Obstipation bei Kindern mit Lactulose // Ars. Medici. – 1994. – Vol. 84. – P. 568–577.

9. Hyman Paul E., Peter J., Milla Marc A. Benninga. Childhood functional gastrointestinal disorders: neonate/toddler // Gastroenterol. – 2006. – P. 1519–1526.

10. Stendal C. Practical Guide to Gastrointestinal Function Testing. – Amsterdam, 1994.

11. Von Klinggrдof C. Zur Therapie der Obstipation bei Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen // Kinderarzt. – 1981. – Vol. 6. – P. 1–3.

Источник

Дата публикации 13 августа 2018 г.Обновлено 22 июля 2019 г.

Определение болезни. Причины заболевания

Всё чаще причиной обращения за помощью к детскому гастроэнтерологу становятся жалобы на задержку стула у детей.

Запор (копростаз) — это нарушение очищающей функции кишечника, при котором увеличиваются интервалы между актами дефекации, изменяется консистенция стула, возникает систематически неполное опорожнение кишечника.

У здорового малыша частота дефекаций может быть разнообразной. Она зависит от возраста малыша, качества питания, количества выпитой воды и других моментов. К примеру, у детишек на первых месяцах жизни, которые питаются только грудным молоком, частота дефекаций составляет от 1 до 6-7 раз в день. С введением прикормов частота дефекаций снижается, стул становится более густым. При искусственном вскармливании стул реже, чем при грудном. Если анализировать детей более старшего возраста, то норма частоты их стула может варьироваться от 3 раз в день до 3 раз в неделю.

Беспокоит то обстоятельство, что родители зачастую поздно начинают бить тревогу — ребёнок чувствует себя хорошо, играет, кушает, терпит.[3][4] И если маленькие дети всё же находятся под контролем, то подростки часто могут стесняться рассказать о нарушении стула.[2] Зачастую это выясняется на приёме у гастроэнтеролога по поводу другой проблемы.

Причины запоров:

- Нейрогенная этиология — проявления нарушений вегетативной нервной системы и вертебральной иннервации, психоэмоциональные расстройства.

- Подавление естественного позыва к дефекации. Если ребёнок находится в неловком месте либо положении, он старается сдерживать позыв, «терпит до дома».[8][12] Если это происходит часто, то чувствительность рецепторов снижается, кишка растягивается и состояние запора может прогрессировать.

- Инфекционные заболевания, в результате которых возможно нарушение созревания либо гибель нервных ганглиев пищеварительного тракта, что также ведёт к снижению чувствительности стенок кишечника.

- Некачественное питание — наиболее частая причина запоров. Изобилие рафинированных продуктов, недостаток клетчатки, нарушение режима и торопливый приём пищи — всё это может нарушить процесс переваривания и эвакуации пищевого комка. Кроме того, длительное кормление малыша протертой пищей, которое тормозит развитие акта жевания, может привести к развитию запоров в раннем возрасте.

- Эндокринная патология — нарушение выработки гормонов коры надпочечников, щитовидной и паращитовидной желёз.

- Медикаментозные препараты, снижающие эвакуаторную функцию кишечника: ганглиоблокаторы, холинолитики, транквилизаторы и другие.

- Заболевания прямой кишки и сфинктера, ведущие к болезненной дефекации (свищи, геморрой, трещины).[9][12]

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы запора у ребёнка

Запор может выражаться как кишечными проявлениями, так и общеклиническими симптомами.

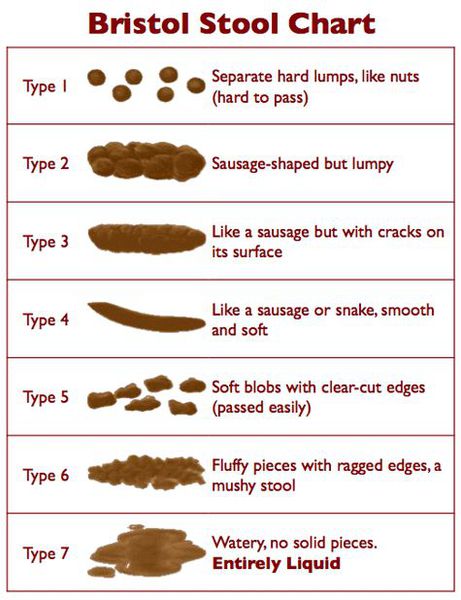

Местная симптоматика проявляется снижением частоты стула, неполным опорожнением кишечника, уплотнённым «фрагментированным» стулом.[7][8][10] Эти нарушения зачастую сопровождаются болью при дефекации и недержанием кала. Если у детей первых месяцев жизни в норме кашицеобразные каловые массы, которые после введения прикормов превращаются из кашицеобразных в оформленные, то при задержке стул уплотняется до «овечьего»стула.

При копростазе появляются разлитые боли в животе разной локализации, проходящие после опорожнения кишечника, вздутие, беспокойство и боль при дефекации.

Общеклинические проявления характеризуются утомляемостью, снижением аппетита, головной болью, капризностью (каловая интоксикация). На кожных покровах могут появиться высыпания, гнойнички, акне.

При осмотре отмечается увеличение объёма живота из-за скопившихся газов, при пальпации обнаруживаются плотные каловые массы в сигмовидной и прямой кишке.

Задержка стула может сопровождать и другие патологии желудочно-кишечного тракта — гастродуодениты, холециститы, панкреатиты, функциональные нарушения гепатобилиарной системы.

Основываясь только на клинических данных, не всегда возможно установить механизм запоров: гипер- или гипотонический. Однако гипотонические запоры отличаются большей тяжестью и упорством, имеют прогрессирующий характер, могут сопровождаться каломазанием и образованием каловых камней.

Патогенез запора у ребёнка

При длительном нахождении каловых масс в толстой кишке происходит повышенное всасывание их жидкой части и уплотнение, что приводит к повреждению слизистой и боли при дефекации.[8][9] Это заставляет ребёнка принудительно сдерживать позыв к опорожнению.

При частых задержках сигмовидная и прямая отделы толстой кишки дилатируются (расширяются), восприимчивость нервных окончаний снижается[8][9], что ведёт к прогрессированию запоров и их хронизации.

На фоне повышенного расширения прямой кишки тонус анального сфинктера понижается[1][8], в результате чего жидкость обтекает уплотнённый кал и без дефекации протекает через гипотоничный сфинктер (каломазание)[1][8].

По мере увеличения частоты запоров развивается нарушение микробиоты кишечника, что усиливает патологическое состояние.[7][10]

Классификация и стадии развития запора у ребёнка

В данное время нет единой общепринятой классификации запоров.

По происхождению выделяют:

- Первичные запоры — обусловлены врождёнными аномалиями развития;

- Вторичные запоры — появившиеся в результате заболеваний, травм, действия лекарственных препаратов и т.д.;

- Идиопатические запоры — нарушения моторики кишечника вследствие разных причин, в том числе и алиментарных (в связи с неполноценным питанием).[1][4]

По времени возникновения различают:

- Острый запор — отсутствие стула в течение нескольких дней, возникшее внезапно;[1][5]

- Хронический запор — регулярное снижение количества актов дефекации в течение трёх месяцев и более. Другими аспектами хронического запора являются долгое напряжение во время дефекации и неполное опорожнение кишечного тракта, болезненная дефекация и уплотнение стула до «овечьего», каломазание или энкопрез (недержание кала), а также каловые массы, пальпируемые по ходу кишечного тракта.[6]

Согласно МКБ-10 (Международной классификации болезней десятого пересмотра), принято различать синдром раздражённой кишки и функциональные запоры разной этиологии.[2]

Кроме того, по типу нарушения двигательной функции запоры подразделяются на:

- гипертонические — являются следствием перенесённых инфекций или психологических перегрузок, а также возникают при неврозах, патологических нарушениях, способствующих сохранению тонуса сфинктеров заднего прохода, употреблении пищи, богатой целлюлозой;

- гипотонические — могут сопровождать такие состояния, как рахит, гипотрофия, эндокринная патология (гипотиреоз), а также малоподвижный образ жизни.[2][4]

Функциональный характер имеют более 90% всех случаев запоров.[4][6][8][9]

Очень важно различать запоры по степени компенсации:

- Компенсация — дефекация 1 раз в 2-3 дня, сохранение позывов, боли в животе не тревожат, отсутствует метеоризм, запоры легко корректируются питанием;

- Субкомпенсация — дефекация 1 раз в 3-7 дней (только после приёма слабительного), могут тревожить боли в животе и вздутие;

- Декомпенсация — запоры более недели, отсутствие позывов к дефекации, боли и вздутие живота, общие проявления каловой интоксикации, дефекация после клизмы.

Эта классификация по степени компенсации необходима врачу для определения тактики лечения или направления на консультацию к проктологу или хирургу.[1]

Осложнения запора у ребёнка

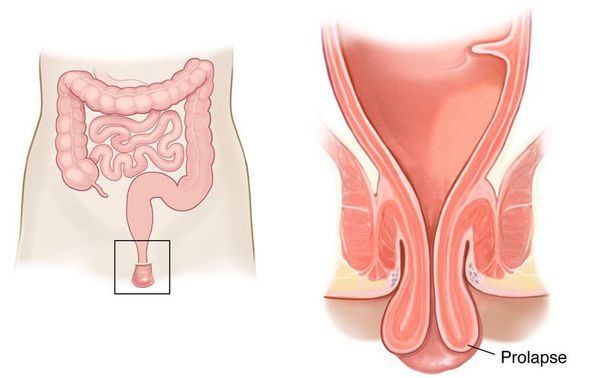

Длительная компрессия, которую оказывает кишечное содержимое при застое, может повлечь за собой растяжение и удлинение толстой кишки, нарушение кровоснабжения. Также у детей всё чаще возникают случаи геморроя, парапроктита, колита, хотя мы привыкли считать эти проблемы «взрослыми».

При частом натуживании может происходить выпадение прямой кишки.

Запоры провоцируют и усиливают дисбаланс микробиоты кишечника, что выражается в изменении соотношения полезной и условно патогенной микрофлоры и проявляется у ребёнка снижением иммунитета, признаками недостаточности микроэлементов и витаминов, вздутием живота и плохим запахом изо рта.

Каловый застой приводит к усилению всасывания токсинов и продуктов метаболизма микрофлоры. Об этом свидетельствуют признаки интоксикации: утомляемость, снижение аппетита, нарушение сна, кожные проявления.

Заболевания других органов желудочно-кишечного тракта, такие как рефлюкс-энтерит, стоматиты, желчекаменная болезнь, гастрит и другие, тоже могут возникнуть в результате стойких запоров.

Диагностика запора у ребёнка

Обследование проводится с целью выяснения причины и механизма развития запора, а также исключения врождённой или приобретённой органической патологии. Начинается осмотр с пальцевого обследования. При этом определяется заполненность ампулы прямой кишки, состояние тонуса сфинктера, наличие анатомических повреждений (трещин, стеноза), наличие кровянистых выделений. При болезни Гиршпрунга тонус сфинктера повышен, при хронических запорах, каломазании — снижен.

Лабораторная диагностика:

- копрограмма;

- анализ кала на дисбактериоз;

- общий и биохимический анализ крови.

Эндоскопическое обследование (колоноскопия, ректороманоскопия) выполняется с целью оценки состояния слизистой оболочки кишечника и исключения воспалительных процессов.

С помощью рентгенографии органов брюшной полости и ирригографии можно увидеть структурные и функциональные особенности кишечника. Если при гипертоническом запоре просвет кишки сужен, гаустры усилены, опорожнение нормальное, то при гипотоническом наблюдается расширение сигмовидной и прямой кишки, опорожнение сильно замедлено.

Нарушения аноректальной зоны у детей выявляются с помощью манометрии и сфинктерометрии.

В комплексном исследовании применяется УЗИ-диагностика состояния кишечника, гепатобилиарной системы, поджелудочной железы и желудка. Учитывая неврологическую природу запоров, необходима консультация невропатолога.

Дифференциальный диагноз

При постановке диагноза очень важно провести сравнительный анализ заболеваний и состояний, схожих по клинике с запором.

В первую очередь необходимо исключить заболевания, имеющие органическую патологию (болезнь Гиршпрунга или аганглиоз). При данном заболевании нарушена иннервация участка толстой кишки, что может быть врождённой или приобретённой патологией. Врождённый аганглиоз проявляется с первого года жизни, приобретённый может возникнуть после какого-либо инфекционного заболевания кишечника. Чем больше протяженность участка с нарушенной иннервацией, тем раньше и более тяжело протекает заболевание. При болезни Гиршпрунга консервативное лечение малоэффективно. Идёт прогрессирование запоров с образованием каловых камней, увеличением размеров живота, развитием колита. Лечение заболевания — оперативное.

Лечение запора у ребёнка

Основные направления:

- смена образа жизни, поведения;

- диетические рекомендации;

- лечение медикаментозными препаратами;

- лечение травами;

- бальнеотерапия;

- БОС-терапия (биологически обратная связь);

- физиотерапия, ЛФК (лечебная физкультура).

Основа лечения запоров — изменение образа жизни: прогулки, посещение спортивных мероприятий, активные игры на свежем воздухе. В особенности, это необходимо детям, длительно сидящим за компьютером или перед телевизором. Эти изменения должны стать привлекательной альтернативой их обыденному времяпрепровождению.[1][7]

Диетические рекомендации:

- Рациональное питание должно включать в себя качественные продукты, содержащие пищевые волокна (зерновые каши, пшеничные отруби, ягоды, печёные яблоки, фрукты и овощи). Употребление рафинированных и легкоусвояемых продуктов необходимо свести к минимуму.[4]

- Младенцам, находящимся на искусственном вскармливании, полезны детские смеси, в которых содержится камедь рожкового дерева («Фрисовом», «Нутрилон Антирефлюкс»), кисломолочные смеси («Нан кисломолочный»), смеси с лактулозой («Семпер Бифидус») и другие.[2] Кроме того, обязательно введение прикормов соответственно возрасту.

Медикаментозная терапия:

- пребиотики, содержащие лактулозу («Дюфалак», «Порталак»), «Хилак форте», «Эубикор», монопробиотики («Бифидумбактерин», «Пробифор»), полипробиотики («Бифиформ», «Бифидум баг», «Максилак») — курсовое лечение (3-4 недели);

- желчегонные препараты («Холосас», «Хофитол», «Галстена»);

- слабительные препараты;

- на основании копрограммы могут быть назначены ферменты («Креон», «Пангрол», «Мезим») — курсовое лечение (две недели);

- при спастических запорах назначаются спазмолитики («Папаверин», «Дротаверин», «Бускопан», «Дюспаталин»).[1][6]

При применении слабительных следует помнить о следующих правилах:

- Длительное применение слабительных препаратов не рекомендовано.

- Дозы слабительного необходимо подбирать индивидуально.

- Нужно стараться одновременно не принимать (не назначать) препараты, которые действуют на разных уровнях желудочно-кишечного тракта.

- В детском возрасте можно использовать только те препараты, которые не вызывают привыкания («Лактулоза», «Форлакс», «Эубикор», морская капуста и т.д.).

БОС-терапия заключается в обучении ребёнка сознательной регуляции тонуса мышц тазового дна.

К физиопроцедурам относятся электрофорез, СМТ (синусоидальные модулированные токи) и рефлексотерапия.

Прогноз. Профилактика

При устранении предрасполагающих причин и корректировке дефектов питания можно добиться беспроблемной дефекации и изменения характера испражнений. Самостоятельно проводить лечение, используя только послабляющие препараты и клизмы, нельзя, так как это может привести к усилению тяжести и хронизации состояния.[10][11]

Для профилактики задержки стула необходима физическая активность, массаж, рациональное питание и благоприятная психологическая обстановка.

Источник